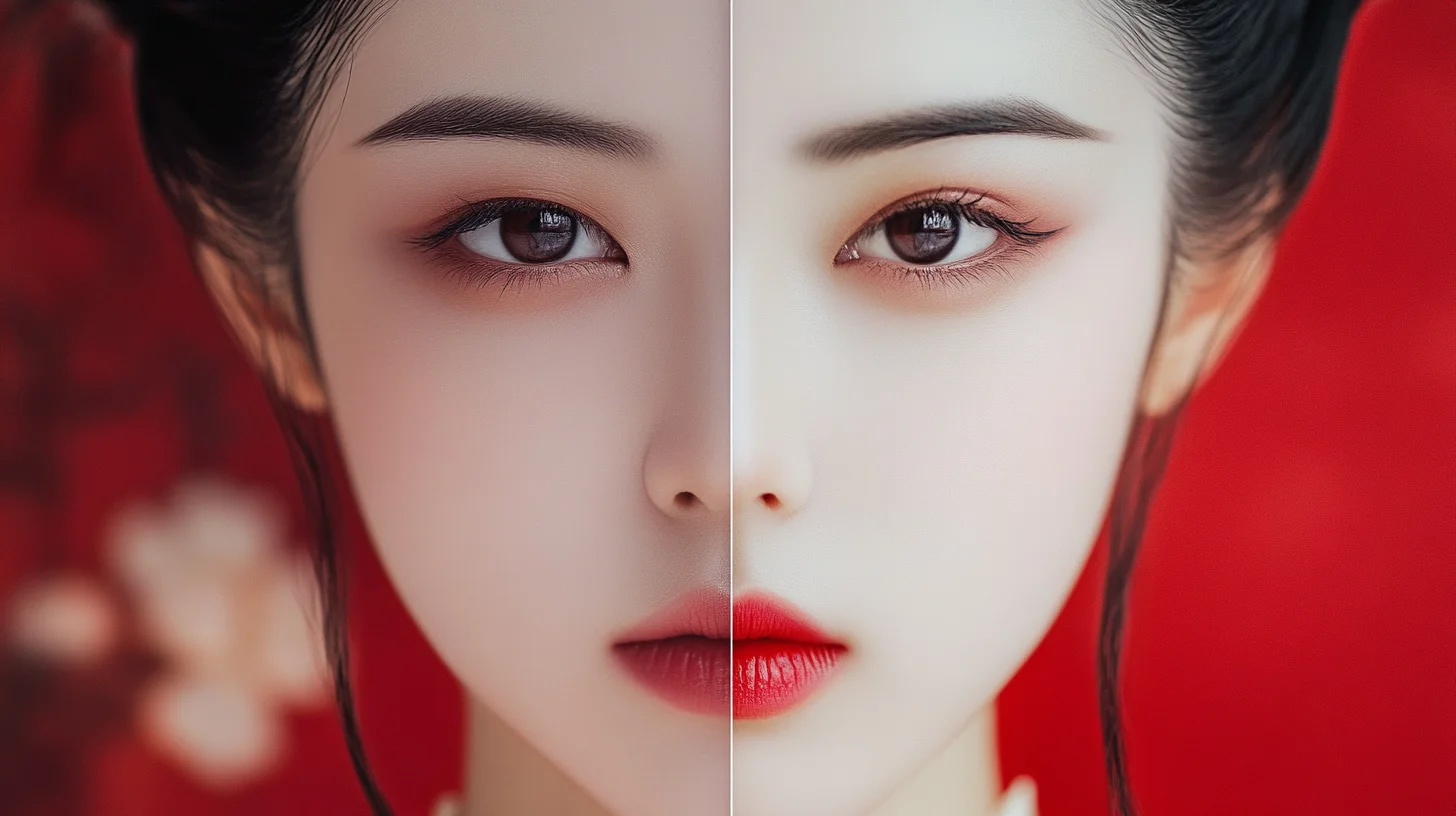

在当今社会,美学观念的演变与科技的进步紧密相连。尤其在医美行业,”自然美”这一概念被频繁提及。然而,究竟何为”自然美”?我们的大脑如何识别美?本文将通过批判性思维模型,探讨自然美的科学本质,分析大脑对美的识别机制,打破传统审美迷思,并试图建立更健康的美学观念。

定义与背景:何为自然美?

自然美,顾名思义,是一种不经人为干预、天然形成的美。然而,在现代社会,”自然美”这一概念常常与医美手段相结合,形成了一种新的审美标准。那么,如何科学地定义自然美?

从生物学的角度来看,自然美可以被视为一种进化上的优势。研究表明,人类对某些面部特征(如对称性、皮肤的健康状态等)的偏好,可能与健康和生殖能力的潜在信号有关。然而,这些偏好在不同文化和时代中呈现出显著的差异,这表明自然美不仅仅是生物学的产物,更是文化和社会因素的综合结果。

大脑对美的识别机制

大脑如何识别美?这一问题涉及神经科学、心理学和美学等多个领域。研究表明,大脑在识别美时,主要涉及以下几个关键区域:

- 眶额皮质(Orbitofrontal Cortex, OFC):这一区域与奖赏和愉悦感有关。当我们看到一个我们认为美丽的事物时,OFC会激活,释放多巴胺,产生愉悦感。

-

前扣带回皮质(Anterior Cingulate Cortex, ACC):ACC在情绪处理和冲突解决中起重要作用。当我们对美的判断产生矛盾时,ACC会参与其中,帮助我们做出最终的审美决策。

- 颞叶(Temporal Lobe):颞叶负责处理面部识别和情感表达。当我们看到一张脸时,颞叶会迅速分析其特征,并与我们已知的美学标准进行比对。

通过这些区域的协同作用,我们的大脑不仅能够识别美,还能对美的程度进行细致的评估。然而,这种识别机制并非一成不变,而是受到文化、教育和个人经历的深刻影响。

打破传统审美迷思

传统审美往往受到社会文化的影响,形成了一系列固定的美学标准。然而,这些标准是否科学?是否健康?我们需要通过批判性思维来审视这些迷思。

- 完美主义迷思:许多人追求所谓的”完美”,认为只有达到某种标准才能被称为美。然而,完美主义不仅不现实,还可能导致心理健康问题。研究表明,过度追求完美可能会导致焦虑、抑郁等心理疾病。

-

单一标准迷思:传统审美往往强调单一的美学标准,如特定的身材、肤色等。然而,美是多元化的,不同文化和个体对美的理解各不相同。坚持单一标准不仅狭隘,还可能导致歧视和不平等。

-

外貌至上迷思:在现代社会,外貌常常被过度强调,导致人们忽视内在美。然而,真正的美不仅仅是外表,更是内在品质和精神状态的体现。过度关注外貌可能会导致自尊心受损和社交焦虑。

建立更健康的美学观念

如何在科学的基础上,建立更健康的美学观念?以下是一些建议:

- 多元化审美:承认和尊重不同文化和个体的审美差异,鼓励多元化的美学观念。通过教育和宣传,帮助人们理解美是多样的,而不是单一的。

- 内外兼修:强调内在美的重要性,鼓励人们在追求外貌美的同时,也注重内在品质的培养。通过心理健康教育,帮助人们建立自信和自尊。

-

科学与艺术的结合:利用科学手段(如医美技术)来实现自然美,但同时也要注重艺术性,避免过度干预。通过专业的医美咨询和评估,帮助人们做出明智的决策。

-

批判性思维的培养:鼓励人们通过批判性思维来审视和质疑现有的美学标准。通过教育和讨论,帮助人们形成独立的审美观念,避免盲目跟风。

结论

自然美的科学是一门复杂而深奥的学科,涉及生物学、神经科学、心理学和美学等多个领域。通过对大脑对美的识别机制的分析,我们可以更好地理解自然美的本质。同时,通过批判性思维,我们可以打破传统审美的迷思,建立更健康、更科学的美学观念。在这个过程中,医美行业不仅要提供技术支持,更要承担起教育和引导的责任,帮助人们实现真正的自然美。

通过本文的探讨,我们希望能够为读者提供一个新的视角,帮助大家在追求美的过程中,找到科学与艺术的平衡,实现内外兼修的自然美。